日の連続。 近くの岐阜県多治見市が、一番暑かったところ と、よくニュースで出るが、多治見はそんなに暑いところなのか?

日の連続。 近くの岐阜県多治見市が、一番暑かったところ と、よくニュースで出るが、多治見はそんなに暑いところなのか?

大阪でも36度、37度とか記録しているらしい。

しかし、おかげで今年は暑さ知らず。 もっとも、直射日光

の元ではそれなりに暑いが、日陰に入ればすぐ汗

の元ではそれなりに暑いが、日陰に入ればすぐ汗 がひく。 下界とは10度近く気温が低いだろう。 特に夜

がひく。 下界とは10度近く気温が低いだろう。 特に夜 は・・・

は・・・犬のごんたも今年は夏バテもせず、すこぶる元気。

毎年夏はバテて食欲不振になるが、今年は元気そのもの。

毎年夏はバテて食欲不振になるが、今年は元気そのもの。しかし、その分 冬が怖い。 何とか本格的な冬

になる前に脱出しなくては・・・

になる前に脱出しなくては・・・話は変わるが、ここで唯一の足、車

が壊れた。 先月くらいから、時々水温計がやたらはねあがる。 それに、そうなって止めた時、何か焦げ臭い。

が壊れた。 先月くらいから、時々水温計がやたらはねあがる。 それに、そうなって止めた時、何か焦げ臭い。ボンネットを開けて注意深く見てもみると、ラジエーター上部付近からボコボコと泡が・・・

水漏れ

です。 しばらく放置して冷ましてから水補給。 2L強入りました。 ということは、半分以上漏れてました。

です。 しばらく放置して冷ましてから水補給。 2L強入りました。 ということは、半分以上漏れてました。 そりゃあ水温計がやたらはねあがるはずだわ。

そりゃあ水温計がやたらはねあがるはずだわ。ま、14年目、13万km弱走行の中古だから、あちこちガタがきても仕方ない。 見てくれはきれいなんだけどね。 なにしろ昨年ネットオークションで6万円で買った車

だし・・・

だし・・・で、車屋さんに見てもらったが、ラジエーター交換しないとダメ

と言われたので、ネットオークションで探してかなり割安のものをGET!(車屋さんでの価格1万8千円を送料込み1万2500円) むろん新品です。

と言われたので、ネットオークションで探してかなり割安のものをGET!(車屋さんでの価格1万8千円を送料込み1万2500円) むろん新品です。車屋さんに直送してもらい、本日修理完了! しかし、修理工賃などで合計3万数千円の痛い出費。 ただでさえ苦しい家計なのに・・・

ところで、今 山小屋

のデッキ増設をしています。 むろんDIY。 自分でやります。

のデッキ増設をしています。 むろんDIY。 自分でやります。2ヶ月前 飯島の材木屋さんから「今度 伊那でかなり大規模のリフォームをやるので、廃材がいっぱい出るけど要る?」と連絡をもらったので、即 「要りますぅ~ ください」

とお返事。

とお返事。以前から山小屋

の前側部分にデッキを増設したかった。 元々 当初は前側にデッキを作って階段で出入りするはずでした。 が、本業不振で中止したまま、ずーっと現在に至っている。

の前側部分にデッキを増設したかった。 元々 当初は前側にデッキを作って階段で出入りするはずでした。 が、本業不振で中止したまま、ずーっと現在に至っている。1ヶ月半ほど前に、その廃材を1度見に行ったけど、かなりの量。 とりあえず半日ほど釘抜き作業をして、その一部を頂いてきたが、とてもじゃないが運びきれません。 まあ全部は要りませんが・・・

で、半月前にわざわざ運んで頂いた。 感謝!感謝!

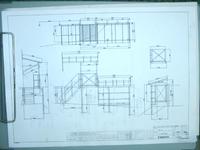

これが今回の計画図面。 デッキ増設および倉庫新設&階段 計画。

まあ 図面は職業柄お手のものですが、作業は大変。

とりあえず仮横梁を取り付けて、今一度 柱位置や高さなどの実地測量。

その後、柱を規定長さに切断し、プレーナーで表面をちょい削り、お色直し

そして、水平位置、鉛直を測りながら仮柱立て。

ということで、まだ仮組みですが、メイン柱と梁が完成。

この建前に延べ3日間かかりました。

この建前に延べ3日間かかりました。はぁ~ しかし、これだけでもかなり疲れました。

1日中作業するのが辛く、午後4時前には作業切り上げ。 やはり体力も気力も落ちて

1日中作業するのが辛く、午後4時前には作業切り上げ。 やはり体力も気力も落ちて ます。

ます。

、

、 の中、という人も多いかもしれない。

の中、という人も多いかもしれない。 となったが、ニュースの中身はといえば、鹿児島出身の北京オリンピック代表選手がゴールデンウィークに里帰りした、という内容。 鹿児島に帰る」を略して「帰鹿」と書くらしい。

となったが、ニュースの中身はといえば、鹿児島出身の北京オリンピック代表選手がゴールデンウィークに里帰りした、という内容。 鹿児島に帰る」を略して「帰鹿」と書くらしい。

という大切な意味合いがあるのだそう。

という大切な意味合いがあるのだそう。